Nationale Begegnung im Zeichen von Bruder Klaus

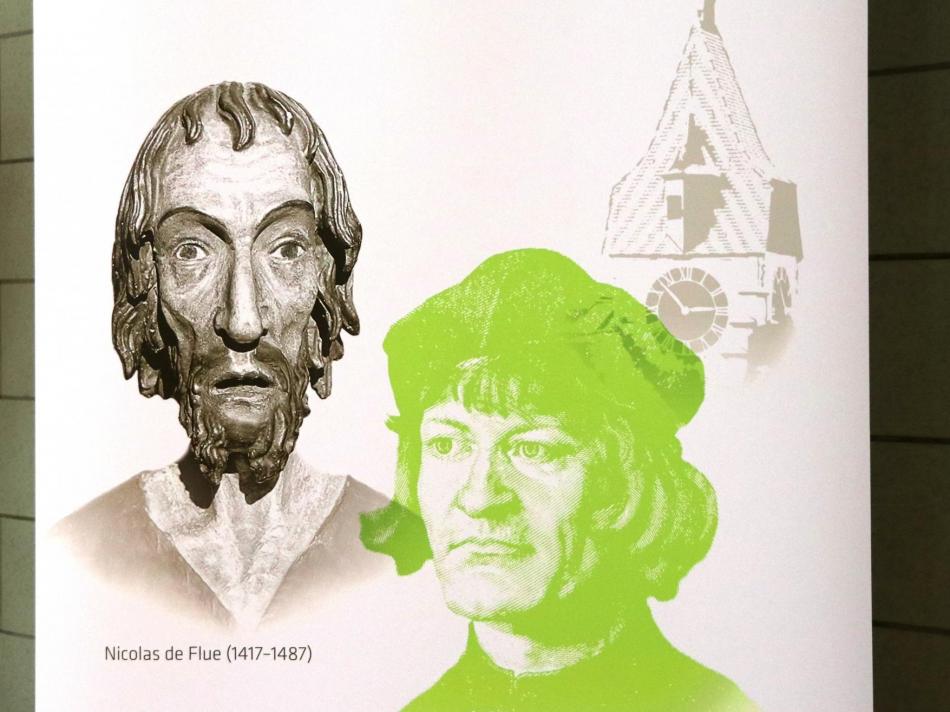

Am «nationalen ökumenischen Gedenk- und Feiertag» am 1. April in Zug wurde die Nähe der Reformatoren zu Niklaus von Flüe deutlich. Dass die Konfessionen dann durch Abgrenzung Identitäten entwickelten und einander bekämpften, prägte die Geschichte der Schweiz. Nun wollen Leiter der Reformierten und der Katholischen Kirchen im Zeichen von Bruder Klaus und der Reformation «gemeinsam zur Mitte» streben.

Der Historiker Josef Lang zeichnete in einem Vortrag nach, wie die Katholiken sich des Gottesmannes bemächtigten, den die Reformatoren verehrt hatten. Auf einem Podium forderte die Theologin Eva-Maria Faber ein Ende der Abgrenzungen – «verbindliche Verbundenheit».

Das Interesse überraschte die Veranstalter des höchst facettenreichen Tages: Als der Historiker Josef Lang die innere Verbindung zwischen Bruder Klaus und den Reformatoren erläuterte, war in der reformierten Kirche in Zug kein Platz mehr frei – und auch im benachbarten Zentrum, wohin der Vortrag übertragen wurde, drängten sich die Leute.

Wie Niklaus von Flüe katholisch wurde

Bruder Klaus, so Lang, «war Teil einer neuen, tieferen Frömmigkeit, welche die sensibelsten und schönsten Seelen seiner Zeit erfasste.» Gegen Sittenverfall und politische Verluderung trat er an – wie später die Reformatoren. Für Heinrich Bullingers, Zwinglis Nachfolger, gehörten der alte Glaube (den er wiederherstellen wollte!) und die alte eidgenössische Kultur zusammen.

An der Wertschätzung der Schweizer Reformatoren für den Obwaldner zeigt sich für Lang, dass für sie «die gemeinschaftliche Einordnung des Religiösen von existentieller Bedeutung» ist. Sie lehnten sowohl das zurückgezogene Mönchtum als auch das Abheben der Geistlichkeit ab. Doch die protestantische Bruder-Klaus-Verehrung wurde in der Schweiz zunehmend von der der Katholiken konkurrenziert. Diese errangen die Deutungshoheit erreichten 1947 gar die Heiligsprechung des Einsiedlers und Charismatikers. (Der Vortrag von Josef Lang als PDF)

«Die Gnade lockt»

In einem Podium befragte Brigitta Rotach Eva-Maria Faber und Charles Morerod, Bischof in der Romandie, sowie Gottfried Locher vom SEK und den Frauenfelder Pfarrer Hansruedi Vetsch. Eva-Maria Faber, Theologieprofessorin in Chur und in ökumenischen Gesprächen engagiert, bilanzierte das Erreichte. Zum Staunen sei die «geschehene Wende zur Ökumene». Doch, fragte sie: «Wozu lockt uns die Gnade?»

Zur Einheit: «mehr als ein freundliches Nebeneinander, wo wir uns grüssen, aber wo wir uns dann doch immer wieder auf Kosten voneinander profilieren, ein Nebeneinander, wo wir nicht hinreichend in die Verantwortung füreinander genommen sind und uns nicht hinreichend gegenseitig bereichern. Und hier wünsche ich mir von reformierter Seite eine stärkere Bemühung um das, was verbindliche Verbundenheit bedeuten könnte.»«In welcher Form von Einheit das gelingen kann, sehen wir noch nicht vor uns, und deswegen sollten wir auf katholischer Seite aufhören, so fordernd von Einheit zu sprechen, als hätten wir dafür schon ein glaubwürdiges Konzept. Ich glaube, wir müssen lernen – auch katholischerseits –, konkrete Schritte zu tun, noch bevor wir das Ziel genau kennen.»

Von den Polen hin zur Mitte

Zweitens, so Eva-Maria Faber, lockt die Gnade weg von immer noch wirksamen Abgrenzungen: «Wir müssen endlich lernen, dass unsere jeweiligen Stärken gleichzeitig unsere Schwächen sind, wenn wir bei Einseitigkeiten stehen bleiben. Dann ist die katholische Stärke der Einheit ein erdrückender Zentralismus, und dann tendiert die reformierte Stärke der Vielfalt zu blosser Unverbundenheit.» Über dem katholischen Akzent bei der Kirche gehe allzuleicht die individuelle Würde jedes einzelnen Christen und jeder einzelnen Christin vergessen, sagte Faber. Dann, «geht bei der reformierten Würdigung des Individuums allzuleicht die Zusammengehörigkeit in der Gemeinschaft vergessen. Dann versäumt die katholische Seite das längst fällige Nachdenken über kreative und auch revidierende Umgangsweisen mit der Tradition. Dann versäumt die reformierte Seite das Nachdenken über die Möglichkeit und Notwendigkeit verbindlichen Sprechens und Handelns in der Kirche.»

Faber plädierte dafür, dass sich Protestanten und Katholiken gemeinsam den aktuellen Herausforderungen stellen. «Auch wir müssen uns den Glauben in einem veränderten kulturellen Kontext aneignen, und wenn wir das ernst nehmen, muss uns das viel mehr umtreiben und auch zueinander treiben – wir können es uns nicht leisten, uns ohne einander in diese Transformation des Glaubens hineinzubegeben.» (Link zum Kurzvortrag von Eva-Maria Faber)

Steiniger Weg zu ökumenischem Feiern

Hansruedi Vetsch berichtete, was es brauchte und wie lange es dauerte, bis die 1960 erbaute Bruderklausen-Kapelle in Frauenfeld als Ort ökumenischer Frömmigkeit akzeptiert wurde. Dass sich viele Menschen heute in einer Kirche wohlfühlen, aber mit dem überlieferten Glaubensgut nichts mehr am Hut haben, bezeichnete Gottfried Locher als Katastrophe. Auch Bruder Klaus habe aus einer jahrhundertealten Tradition geschöpft. Die meisten Leute, die ihn heute bewunderten, möchten sein Leben nicht führen, sagte Locher. Die Kirche brauche «Gottesdienste, wo dieses Geheimnis des Glaubens erlebt werden kann, wo dieses gemeinsame Unterwegs-Sein zur Mitte nicht ohne Hindernisse ist».

Gründe, die 500 Jahre Reformation zu feiern, sieht Gottfried Locher viele. Die Wiederentdeckung der Schrift, die Stellung des Volkes Gottes. Bis hinein in die katholische Kirche habe sich viel bewegt. Das reformatorische solus Christus (Christus allein) verbinde und sei Anlass, «gemeinsam zu verstehen, was damals passiert ist». Der SEK-Ratspräsident betonte, dass der Tag auf den gemeinsamen Gottesdienst hinführe. «Alles andere Feiern muss sich darin einordnen.»

Liturgie und Kirchenjahr als Chance

Auf Fabers Auslegeordnung antwortete Locher, die Diagnose sei glasklar, doch nun sei die Therapie zu finden. Was tun? Charles Morerod regte an, vom späten Mittelalter das Disputieren über den Glauben zu lernen. Faber wünschte, dass in Beratungen der Leitungsgremien die andere Konfession vertreten sein könnte. Dies beurteilte Locher kritisch – er fand, die andere Seite solle vor Entscheiden konsultiert werden. Der SEK-Vorsitzende meinte, dass im bewussteren Begehen des Kirchenjahrs – «Warum kann nicht eine katholische Gemeinde einen Reformations-Sonntag in den Blick nehmen?» – und in liturgischem Gestalten die Ökumene fortschreiten könne. Fehlende Finanzen würden das Zusammengehen erzwingen: Die Zeit sei nicht fern, da sich manches Dorf zwei Kirchen nicht mehr leisten könne.

Hansruedi Vetsch warf ein, dass die konfessionellen Unterschiede für immer mehr Leute auf der Strasse unverständlich sind. Kinder könnten nicht mehr sagen, welcher Konfession sie angehören. Doch «wir brauchen Gemeinschaftsformen, in denen wir unseren Glauben leben, und die sind immer konfessionell. Aber wir brauchen in diesen Formen nicht das Trennende, sondern das Einladende.» Bruder Klaus habe nach der Überlieferung allein von der Kommunion gelebt. Er hoffe, sagte Vetsch, «dass wir es noch erleben, dass wir die Eucharistie gemeinsam feiern können».

Ein erhebender Gottesdienst

Diverse weitere Veranstaltungen gehörten zum facettenreichen Tag, den ein ökumenisches OK unter Pfr. Fritz Gloor aufgegleist hatte. Die Teilnehmenden fanden sich um vier Uhr nachmittags in der Kirche St. Michael zu einem feierlichen Gottesdienst ein. Eine Kantate flocht kühn Worte von Bruder Klaus und Martin Luther zusammen. Gottfried Locher und der Basler Bischof Felix Gmür sprachen aus, was Reformierte und Katholiken in der Schweiz einander angetan und vorenthalten haben in bald 500 Jahren. Das einzigartige Schuldbekenntnis mündete in der grossen Kirche in ein bewegendes «Kyrie eleison».

In einer Dialogpredigt forderten Locher und Gmür einander heraus und bekamen mehrfach Applaus. Dann, im Bedauern darüber, dass ein gemeinsames Abendmahl noch nicht möglich ist, trugen die Liturgen Brot in die Schiffe der Kirche, das die Besucher miteinander teilten.